INDEX

釣りを始めたことがきっかけで、いろいろと新たな世界が広がった私ですが、前回の記事でご紹介した「魚さばき教室」に通った経験から、魚を上手にさばくには「包丁」の切れ味がいかに大事であるか、ということを痛感しました。そこで、包丁を自分で研いで切れ味をよくすべく、次は「包丁研ぎ教室」に通ってみることにました。

今回は、教室で学んだ包丁にまつわる知識や、研ぎ方のスキルをご紹介したいと思います。

魚を上手にさばくため「包丁研ぎ」を習いに

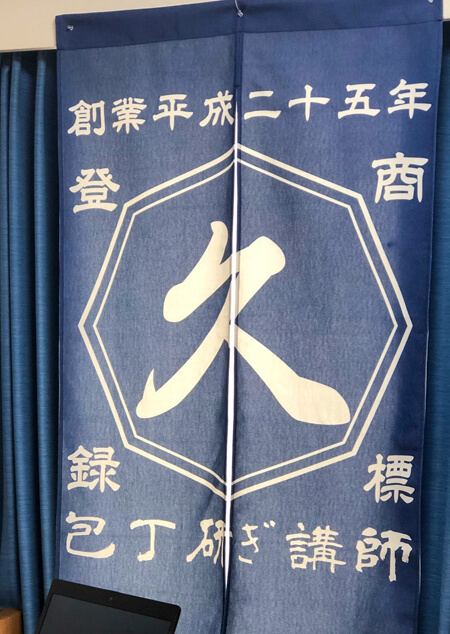

魚を気持ちよくキレイにさばくには、「よく切れる包丁」が不可欠ですが、そのために「自分で包丁を研げるようになりたい」と思うに至った私。しかし、包丁を有料で研いでくれるところはあっても、研ぎ方を教えてくれるところは少ないのが実状です。仮にあったとしても、人気が高くてなかなか参加できないことが多いのですが、やっと見つけることができました。

「包丁研ぎ教室」の内容とは?

早速訪れた「包丁研ぎ教室」。

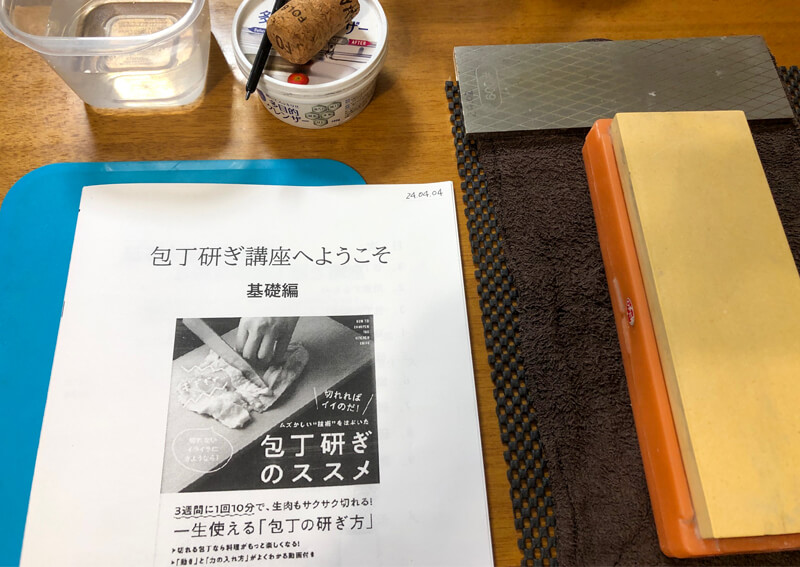

まずは初級編として、包丁の仕組みや砥石の種類などの基礎を、レジュメやスライドなどを見ながら座学で教わりました。

「片刃包丁」の前に「両刃包丁」で基本を習う

包丁には、一般家庭で日常よく使う「両刃包丁」と、出刃包丁や柳刃包丁などの「片刃包丁」があります。両刃包丁は刃が両側に付いており、「三徳包丁」や「牛刀」「文化包丁」などがありますが、まずはこの両刃包丁の研ぎ方から習いました。

本音を言うと、私が習得したいのは魚さばきに使う、刃が片側しか付いていない「片刃包丁」なのですが、まずは一般的な両刃包丁を使って実践。刃が左右対象なので、初心者でも研ぎやすいからだそうです。

包丁を研ぐ前に、まずは砥石を研ぐ!?

砥石で包丁を研ぐ前に、まずは砥石を研ぐことから(?)始めました。

というのも、包丁を研いでいるうちに砥石自体が削れて、中央部分が凹んでいることが多いからだそう。それを平らにするために砥石を研ぐというわけです。そのために、砥石より硬い「ダイヤモンド砥石」で砥石の粗引きをします。そして、平らになった砥石でやっと包丁を研ぎにかかりました。

砥石の種類と用途を学ぶ

ちなみに砥石は、大きく「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」の3種類に分かれるのですが、粒子の細かさによってさらに細分化されます。JIS規格で粒度が表示されていて、概ね#180~200が荒砥石、#800~1500が中砥石、#2000~10000が仕上げ砥石、と呼ばれるそうです。

なお、#2000の砥石というのは、#200の10倍細かい粒子の砥石ということです。

粒子の粗い荒砥石から始め、次に中砥石、そして最後は仕上げ砥石という順番に、小さい番号から徐々に大きな番号に上げていくというのが、本格的な研ぎ方です。ただし家庭用では、中砥石1つでも日常使いには十分だそうです。

そしていよいよ包丁を研ぐ!

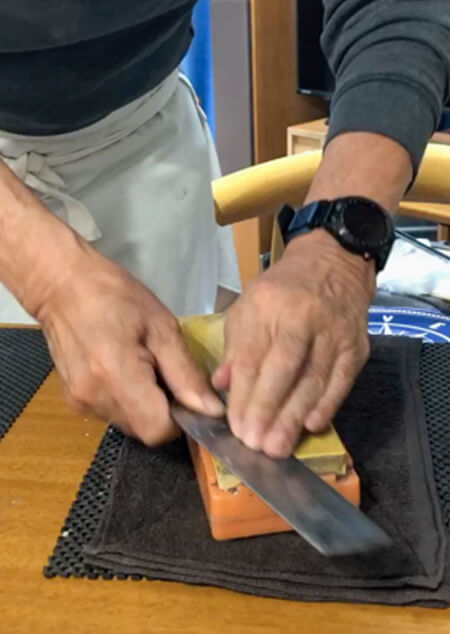

砥石の準備が整ったら、いよいよ包丁研ぎにかかります。まずは包丁の持ち方からです。

包丁の「平」な部分を右手の親指と人差し指でつまみ、残りの指で柄をしっかり握ります。

次に大事なのが角度です。刃先を手前にして、包丁を砥石に置きます。そして、刃の研ぎたい部分に左手の人差し指、中指、薬指がくるように置きます。このときの包丁と指の角度を90°にし、包丁と砥石の角度は15°になるようにします。

刃先を手前側にして研ぐときは、押し出すときに力を入れて、手前に引くときは力を抜く。逆に、刃先を向こう側にして研ぐときは、押し出すときは力を抜いて、引くときに力を入れる。そうしないと刃先が砥石で傷んでしまうそうです。

これを20回ほど繰り返します。そして、切っ先から刃元にかけて少しずつ場所をずらしながら、3~4回に分けて順番に刃全体を研いでいきます。

これをひたすら無心にやっていると、だんだん気持ちが整ってくるような気がしました。リズミカルに力を入れたり抜いたりするテンポを続けていると、徐々に雑念が消えて、自分と包丁だけの世界に入り込んでいくような気がしました。これが包丁研ぎにハマる理由なんだろうと、妙に納得してしまいました(笑)。

「カエリ」を取らないと鉄クズを食べることに!?

さて、包丁を研ぐと「カエリ」が出ます。「カエリ」とは、研がれた刃先から出る「ささくれ」のようなもので、要は「鉄の削りカス」です。ちゃんと研げていると、研いだ面の反対側の刃先にカエリが付くそうです。目で見てもまったく分かりませんが、指先で触るとザラザラした感触が伝わってきます。このカエリが出れば、一応、合格ということになります。

そして次は、このカエリを取るために、反対の面を軽く砥石に当てて数回研ぎます。ここであまり強くやり過ぎると、また反対側にカエリが出てしまうので、ここは軽くやらなければ永久に両面を交互に研ぎ続けることになってしまいますので要注意。刃先を両側から指で触ってみて、ザラザラしていなければ研ぎは完成です!

さらに最後は、机上に広げた雑巾に包丁の刃を垂直に立てて、その状態のまま包丁全体を手前に引いてカエリをこそげ取ります。雑巾にカエリをなすり付けるイメージです。この、一見、原始的な方法が、カエリを確実に取り除く有効な方法だそうです。

ちなみに、この「カエリ」をちゃんと取らないと、食べものに付着して、最終的に口から体内に入ってしまいます。「シャープナー」などの簡易包丁研ぎ器で研ぐだけではカエリが取れないので、私も今まで知らずに鉄クズを食べていたかもしれません…。

「卒業検定」は豆腐の上の海苔切り

包丁を上手く研げたかどうかは、最終的には、実際に食べものを切ってみて初めて決まります。そこでよく切れていれば、研ぎ跡の見た目などが多少悪くても、実践上は問題ないそうです。

そこで、最後の「卒業検定」では、自分で研いだ包丁を使って豆腐の上に乗せた海苔が「スパッ!」と切れるかどうかのテストを受けることに。不安定な豆腐の上に置かれた柔らかい海苔を切るには、よほど切れ味のいい刃で一気に引かないと難しいのです。

しかし私は、普段の「魚さばき特訓」の成果(?)からか、なんとか一刀で切ることができ、無事、卒業することができました!

動画だけでは分からない「対面講座のメリット」

YouTubeなどを検索すると、包丁研ぎの動画はたくさんあるのですが、それらを観てもどうしても分からないのが「研ぐときの力加減」です。本では「2kgの力で」などと書いてありますが、そもそも「2kgの力」がどれぐらいのものなのかが分からないですよね。

なので、教室で実際に先生に手を添えてもらいながら研いでみて、初めて力加減が分かりました。我流でやっていたよりも、はるかに力強く研がなければならないということが分かりました。

私がやっていたのは、砥石の上を包丁で「撫でていただけ」ぐらい弱かったのです。力いっぱい砥石に刃を押し付けながらやって、ちょうどいいぐらいでした。

考えてみれば、硬い「金属」をこれまた硬い「石」で削るわけですから、それぐらい力を掛けなければダメということでしょう。

そもそも新品の出刃包丁は切れないようになっていた!?

ところで、私が普段使っている包丁はネットショップで買った安物の包丁セットなのですが、そもそも通販などで買った包丁は、運搬時や硬いものを切ったときに刃こぼれしないよう、出荷時には「本刃付け」をしていないそうです。

つまり、本格的に研ぎ込んで刃先を薄くせず耐久性をよくするために、わざと刃を太くしてあるのです。ですから、そのままではよく切れないのは当たり前だそうです。そんなことも知らずに、今まで私は「切れない、切れない!」といいながら魚を虐待? していたのかもしれません…。

自分で研いだ包丁で魚をさばいてみると…

こうして無事、私の包丁にもやっと「本刃」が付きました。さらに、先生に教えてもらった「砥石セット」も買って、自宅で研いでさらに磨きをかけました。

こうして生まれ変わった(?)マイ包丁で、いつものようにスーパーで買ったアジをさばいてみました。さぞかし素晴らしい出来映えになるだろう! と期待して。

ところが結果は、いつものグダグダの刺身でした…。やはり、道具ではなく、腕のせいなのか…。いやいや、もっと高価な包丁を買えば違うかも! と夢は尽きません(笑)。

釣りをきっかけにこれまで、船舶1級免許を取得し、ワインスクールに通い、うつわソムリエになり、魚さばき方教室にも行ってみた私が、今回はその延長ともいえる「包丁研ぎ教室」で学んだことをご紹介しました。

いろいろと新しいことをいろんな教室で新たに学ぶことは、年齢に関係なく純粋に楽しいものだと感じています。だんだんと釣りの世界とは離れているのが気になりますが…(笑)。

そんなワケで、すべての元となる肝心の「魚を釣ること」も大事! 今後は改めて釣りも頑張りたいと思います!!

釣り・アウトドア好きな一般ライターさんを強力募集中!!

詳しくはコチラ!