INDEX

もう春ですね。暖かくなり絶好の釣りシーズンがやってきました。ですが花粉が…。花粉症にとっては悩ましい季節です。

さて、釣り師にとって春といえばノッコミのマダイ。言わずと知れた魚の王様です。今回はノッコミに入った美しいマダイを求めて千葉県勝浦に釣行。近年メジャーな釣りになったタイラバを、電動リールで行う「電動タイラバ」に初挑戦してきました。そんな電動タイラバで感じた、私なりのコツやメリットをお届けします。

春はマダイのノッコミシーズン

春といえばマダイのノッコミシーズンです。ノッコミの意味ですが要は魚の産卵期。水温上昇により魚が産卵期を迎えて深場から浅場に移動してきます。体力を使う産卵行動に備えて、魚はエサを荒食いするのです。そんな腹ペコ&食い気が立っているお魚をねらうので、とても釣れやすい時期ってことですね。

タイラバにもいくつかスタイルがある

一般的に「タイラバ」とは

タイラバとはルアー釣りで、丸いオモリ(ヘッド)にハリと集魚用のラバーが付いた仕掛(リグ)で魚を誘う釣りです。その釣りスタイルも多種多様で、船の真下をねらう縦の釣り「バーチカル」、船を風で流しながら仕掛を流してねらう横の釣り「ドテラ流し」、浅場でスピニングリールを使用する「キャスティングゲーム」、タイラバにさらにワームを付けたりと、場所や時期によりさまざまな釣り方があります。そもそも釣りとは自由なものなのでこのように発展したのでしょう。

タイラバの発祥は瀬戸内海や玄界灘で使用されていた漁具だそうです。そういえば思い出しました。私は福岡県出身なのですが若いころこの釣りをやりました。確か「鯛玉(タイダマ)」といって、タイラバのオモリのようなものにハリと生きたエビ、そしてラバー(スカート)を付けて、手釣り(ビシヨマ)でマダイをねらう方法です。まだやっている釣りのようですし、手釣りは超楽しいので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。

「電動タイラバ」とは

このようにさまざまなスタイルがあるタイラバですが、今回ご紹介する「電動タイラバ」とは、一言で言うと「電動リールでタイラバをやる」ということ。ただそれだけ(笑)。

タイラバは手巻きベイトリールが多数派ですが、一定のスピードでタイラバを巻く技術が必要です。人間の感覚なんていい加減なものなので、手巻きスピードは大体前後します。そこを機械(電動リール)に任せてしまおうという魂胆です。当然機械なので、正確な等速巻きが可能で、それこそYouTubeなどで著名人が巻いている速度と全く同じにすることも可能です。

…といったことが建前(?)なのですが、実は「楽じゃん!」というのが本音(笑)。タイラバではよくあることですが、200mラインが出たところで船長に「はい、上げてください」と言われて、いつも泣いていますもの。

タイラバ専門船が釣りやすい

「とみ丸」のサービス紹介

今回の釣行では「とみ丸」さんにお世話になりました。電動タイラバで検索したら一番に出てきましたからね。千葉県外房のタイラバ専門の船宿さんですので、「餅は餅屋」ってやつです。

初めて乗船する船でしたが、とにかく大きくてキレイ! タイラバ専門船なだけあってタイラバについての相談はなんでも乗ってくれました。しかも全席「探検丸(魚群探知機ディスプレイ)」装備で、海底の様子がよーく分かる。一度使ってみたかったので嬉しかったですね。そして、ラインブレイク時などにラインの結び直しをやってもらえたり、魚が釣れたら締めて血抜きしてくれ、クーラーに入れてくれるなど、私が殿様かと思うほどのサービスをしてくれるのも嬉しいポイントでした。

外房の船とドテラ流し

外房のタイラバ船の特徴ですが「ドテラ流し」というものがあります。これは船の片舷のみにアングラーが並び、船を風と潮に任せて横流しにしていく釣り方です。これによってアングラー視点では落としたタイラバが前に流れて行くため、広範囲を探ることができるというわけです。まぁ風が吹いていない場合は、仕掛は真下に沈むんですけれども。

今回の釣行では、このドテラ流しという方法で水深80m前後を攻めていきました。

今回の使用タックル

電動タイラバ初体験ということもありましたが、使用タックルはリール以外、通常の手巻きタイラバと同様に準備してみました。

【参考タックル】

●ロッド:

●リール:

●ライン:

PE0.8号(船宿指定)

●リーダー:

フロロカーボン5号(船宿指定)

●タイラバ:

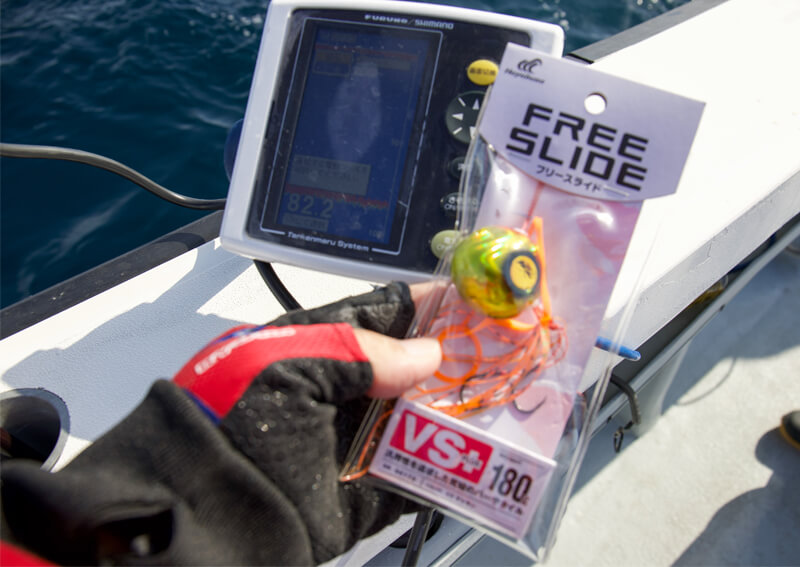

フリースライド VSヘッドプラス コンプリートモデル(ハヤブサ) 120g、150g、180g

120~200gのタイラバが船宿推薦タックルとなっています。色はオレンジが船長おすすめだったので、オレンジとそれ以外の色を数点セレクト。そしてぶっちゃけた話、何を買えばよいのかよく分からなかったので、今回用意した「フリースライド VSヘッドプラス コンプリートモデル」は全部入りで助かりました。

ロッドについてはかなり迷いましたが、船長から「ロッドのオモリ負荷はあまり気にしなくていい。それよりも感度が大切になってくるので、シマノだったらMLくらいのロッドがおすすめだよ」とアドバイスをもらったのでその通りに。

電動リールについては、近海の釣りは大体なんでもこなせる優等生「レオブリッツ200」を。クラッチひとつで等速巻きできちゃうので、タイラバにおすすめリールかもしれません。

ちなみに、船長おすすめのドラグ設定は1~2kg程度だそうです。手で少し引っ張ったら糸が出るくらいの、わりとゆるゆるセッティング。設定が分からない方は船で調整してくれますよ。

電動ならではの釣り方と、外房名物の対処?

慌てるな!アワセるな!

釣りの王様である村田基氏が、とある場面で仰っていました。「慌てるな! アワセるな! スプール押さえるな!」と。釣りをやっているとアタリがあればついついアワセたくなってしまいますが、この釣りではそれはご法度。何があっても淡々と等速でリールを巻く。それがタイラバでの釣り方の王道とのことでした。

しかし、これが実際アタリがあるとなかなか難しい。どうしてもアワセたりドラグを締めたくなってしまう。そんな不安を抑えるために、私も呟き続けました「慌てるな。アワセるな。スプール押さえるな」と。

船長に教わった釣り方

電動タイラバ初挑戦ということで船長にいろいろと教わりました。

まず、タイラバを海底付近へフォールする際はサミングをしつつ、少しだけゆっくり目に落とす(着底させる)。そして、落ちたらすぐに巻き始める。ドテラ流しでラインとロッドが一直線になるくらいにロッドを下に向けるのが理想。リールの巻き始めは電動より手巻きがおすすめ。巻き速度は1秒1回転くらい。電動で等速巻きをする場合は速度10~15で探っていく。海底から5mまでを探っていく。手巻きで10~13回転くらい(ラインが出ている距離・角度による)を目安に…などなど。

きちんと明確に教えてもらえたので釣りに集中できました。

外房名物の攻略法

外房では個人的に毎回出会います…外房名物「サバブロック」。仕掛を落とそうとしても、途中でサバの群れが仕掛を先に食ってしまい仕掛が落ちていかないのです。タイラバは海底付近を釣る釣りなのでこれは困ります。ただしマダイはその群れの下にいることが多く、マダイを釣るためには避けて通れない壁なのです。

これを突破するためには単純明快。重い仕掛で強行突破。今回は180gのタイラバを使用してサバの壁を突破できました。お隣の常連さんに聞くと最大300gのタイラバを使用することもあるそうです。備えあれば憂いなしってやつですね。でも私はサバ料理が大好物なので、外房の丸々としたゴマサバが釣れると嬉しかったりもします。

結局タイラバは楽しい!

ゲストも楽しいタイラバ

タイラバは底付近をねらう釣り。ゲストも多彩です。前述のサバだけでなく、ホウボウやハナダイ、カサゴ、マゴチ、ブリ系の青物、フグなど、マダイ以外のゲストが楽しませてくれます。アタった瞬間に「お? これはマダイか? いや青物か?」なんて想像するのがこれまた楽しいんですよね。

今回の釣行では大きなマハタが上がりました。「いやもう、君クエでいいよね」というサイズでしたが(笑)、こんな高級魚が釣れるのもタイラバの魅力ではないでしょうか。

実はシーズン問わず年間楽しめるタイラバ

今回は春のノッコミ時期をねらったタイラバ釣行でしたが、電動タイラバに限らず、タイラバは年間楽しめる釣りです。といいますか、春のノッコミ時期だからといって釣れるわけではありません。海は常に変化しています。冬時期の深場の方が釣れる場合もあります。なので春のノッコミ時期だけにこだわらず、いつでも気軽にかんたんで奥深いタイラバを楽しむのがベストだと思っています。

小型電動リールを用意していれば、さらに気軽にタイラバを楽しめるのは当然ですね。私は、テレビでプロが行っている等速巻きの速度を自分の電動リールで再現して、「ほほう、この速度か。なるほど」とニヤニヤしています(やや変人かも…)。

といったワケで思い立ったが吉日。楽しいタイラバに出掛けましょう!

釣り・アウトドア好きな一般ライターさんを強力募集中!!

詳しくはコチラ!

レポーターREPORTER

ワカサギからマグロまで、潮の向くまま気の向くままに突っ走る3児のカミナリ親父。船のエサ釣りメインですが、節操なく流行りの釣りに手を出しています。本業であるSEの仕事もそこそこに、週末は最高の食材を求め釣りに出掛けています。