INDEX

磯からの「底物ねらい」は対象魚の魅力はあるものの、大掛かりなタックルや道具の扱い、根掛かりの問題など「ハードルが高いのではないか?」という先入観を持たれる方も多いのではないでしょうか? 確かにキロ(1kg)を超えるような大型をねらうとなれば、相応の道具や装備はもちろん、ポイントにも精通しておく必要があります。でもキロくらいまでの小型の石物やハタ、カサゴなどにターゲットを絞れば、思いのほか手軽にねらうことができます。

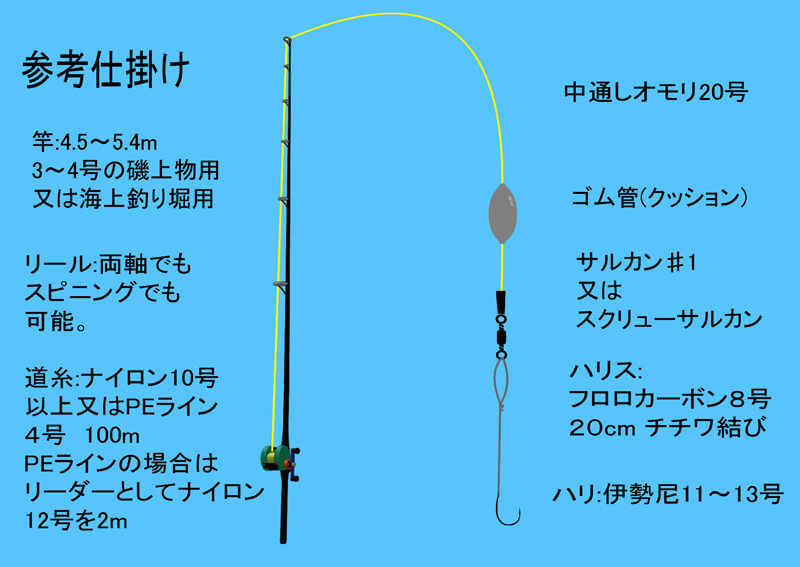

タックルは中古品で十分!

ほかにも上物用や海上釣堀で使う程度のものでもOK

「底物ねらい」の釣りでは、釣り場に到着したら、まず竿掛けとピトンを用意すると釣りがとても楽になります。竿を手持ちするのもよいのですが、置き竿でのんびりアタリを待ちながら、周囲の状況をよく観察するところから始めましょう。

そしてエサについては、底物のエサにもいろいろな種類がありますが、私はサザエが一番いいと思っています。その理由はハリの大きさに合わせて「半割り」「4つ割り」など変えられること。赤身の部分は大変エサ持ちがよく、長時間待つ釣りに向いています。

市販の冷凍エサのほか、スーパーで売られている冷凍のエビなどいろいろ試したのですが、サザエには到底かないません。サザエは近年不漁が続き値段が上がってはいますが、釣果を考えるならサザエは結局安上がりなエサといえるでしょう。

底物釣りにつきものの「根掛かり」を低減させる仕掛

仕掛はシンプルな中通しオモリを使用したものが良好です。この釣り方は基本的に足下をねらうため、仕掛を回収するとき垂直に持ち上げることにより根掛かりが激減します。また万一根掛かりしたとき、ハリスだけが切れるバランスであるため、ダメージが少なく釣りのチャンスが広がります。

イシダイなど底物釣りでは瀬ズレワイヤーを使うことがありますが、垂直の釣りなので基本的には不要です。ただしリーダーや道糸、ハリスのキズには常に注意を払う必要があります。

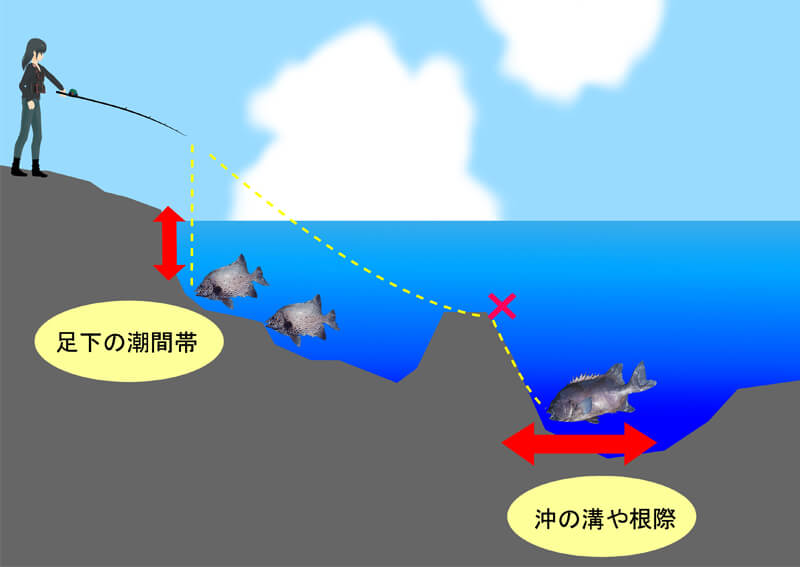

ポイント選びは先入観を捨てて足下をねらう

イシダイ釣をはじめとした底物釣りは、場所によっては遠投して海底の溝や根の際をねらいますが、仕掛を遠くに投げるほど根掛かりのリスクは大きくなります。一方足下ねらいの場合、仕掛を垂直に回収するため根掛かりのリスクは激減します。

多くの方はそんな近くで底物が食ってくるのかという疑問を持たれるかもしれませんが、イシダイなど底物が好むエサのほとんどは、「潮間帯(ちょうかんたい)」と呼ばれる浅場に密集しています。すなわち自分が立っている場所にある潮間帯はエサの宝庫なのです。

水深よりも潮がぶつかっていることがとても重要で、1m以上の壁があることが必須です。それともう1つ、磯では岩にピトンの穴が開いている場所がポイント選びの目安となります。過去の例では水深が2mしかない足下で多くの石物をヒットさせたこともありました。

ほんの少しのマキエでも劇的に効果が上がったことも…

エサ代節約のコツ

ところで先ほどサザエの値段が上がっているので、サザエを半割、4つ割りにしてハリに付けるという話をしました。しかしながら残念なことに、小バリに小さいサザエを付けて投入すると、エサ代が安くなるのは確かではあるもののアタリも激減してしまいます。多くのアタリを出すためには、サザエは半割どころか2~3個付けて投入する方が集魚力は高くなるのです。

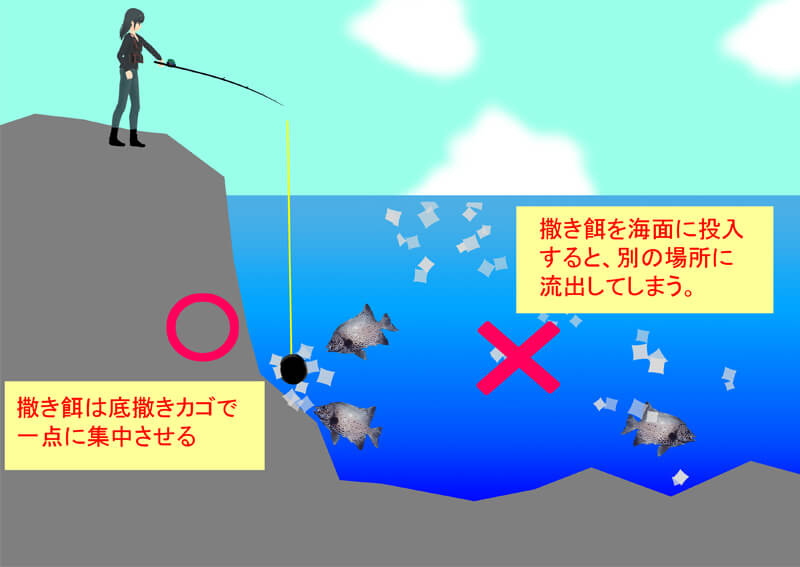

ところがここで推奨している釣り方は足下なので、残ったサザエは殻ごとハンマーで砕いてステンレス製の「底撒きボール」に入れ、仕掛と同じ場所にマキエをすると、小さく切ったサザエに対しても劇的に魚の反応が出てきます。

サザエの殻は磯の上に残さず、マキエとして投入することで清掃にも一役買います。仕掛が入るピンポイントにマキエを入れることにより、小さなサザエの切り身に対しても反応が強くなるので一石二鳥です。これは、イシダイやイシガキダイの嗅覚が鋭敏なことが背景にあります。

そうしたことからサザエの殻はバラバラっと投入せず、この方法で投入することを推奨します。また根の荒いポイントではハリを小さくすることで、口の小さいイシガキダイのヒット率が向上し、根掛かりもさらに低減します。

南伊豆の沖磯で実釣

先日女性の初心者2名を伴い、南伊豆の沖磯で実釣してきました。

磯釣りが初めてというLちゃんは、先ほど解説した仕掛をセットして、半割のサザエを足下に投入。朝のうちはリールを使っての投入に手間取っていましたが、小1時間ほど経過してややウネリがおさまってくると、竿先に強いアタリが出てきました。

イシガキダイのほかアカハタもヒット。しかしながら潮の向きが変わると何もアタらなくなり、沖向きに釣り座を変えると再びアタリが頻発しました。

もう1人の同行者も場所を変えて足下に仕掛を落とすと、大きなアタリが…! (運よく?)上がってきたのは3.6kgのイシダイでした。

本来ならラインの太さから考えて上がらないサイズだったのかもしれませんが、足下でのヒットであったため仕掛が根に当たることがなく、無事に取り込めたように思います。

1日を振り返ってみると…、足下の釣りなので終日根掛かりはほとんどなかったこと、また潮の向きによって躊躇せずに釣り座を移動したこと、そしてあのピンポイントのマキエが功を奏したのではないかと思える釣行でした。

持ち帰って食べたあとは…

標本作りにもチャレンジしてみよう!

さて、釣れた魚の一部は持ち帰り、調理して美味しくいただきました。イシダイは煮付けにすると絶品です。そして料理で満足したあとは、せっかくのイシダイですので、記念に残った頭の骨から歯を取り出し、歯と耳石の標本作りにチャレンジしてみました。

そんな珍しい標本作りについて解説してみます。

まず頭蓋骨から歯を外し、使わなくなった歯ブラシなどで付着した肉片をよく洗い流します。2~3日乾燥させ、左右に分かれた骨を接着すれば、「イシダイの歯(アゴ)の標本」が完成です。イシダイの歯は迫力があり、釣りの記念にもなります。

そして、残った頭蓋骨はすぐに捨てずに「耳石」を取り出してみましょう。

耳石は眼の後方、脳が入った部屋の左右後ろ側に張り付くようにあります。前方の頭蓋骨は目のあたりから調理ハサミで切断して、中央の隙間にマイナスドライバーを差し込み左右に割ります。このとき不要な骨を取り除いておきます。脳が入った部屋が見えてきたら、その周囲をピンセットなどで丁寧に探すことにより、左右2個の耳石を取り出すことができます。

イシダイの耳石は思いのほか(体の大きさに対して)小さいので、上手く取り出せると、釣れたときの感動がよみがえるかもしれません。

最後に、近年のイシダイ釣りは、昔と比べてファンが少なくなっていて寂しいと感じることがありますが、その分、思いのほか休日でも名ポイントに人が少なく入りやすくなっている面もあります。

この機会にぜひトライしてみてはいかがでしょうか。

釣り・アウトドア好きな一般ライターさんを強力募集中!!

詳しくはコチラ!

レポーターREPORTER

1960年生まれ、東京都出身

北里大学水産学部(現・海洋生命科学部)を卒業後、大手釣りエサメーカーに入社し研究開発担当として数多くの新製品を手掛けた経歴を持つ。

定年退職後の現在は、「フィッシング彩」代表としてメジナ、クロダイ用の立ちウキ「彩ウキ」を製造・販売するほか、釣り関係の新聞・月刊誌などの執筆、大学や高校での講師としても活躍。代表著書に「釣りエサのひみつ(つり人社)」がある。

趣味はもちろん釣りだが、写真撮影、魚の組織標本作成、釣りに関連したアニメーション作成など多方面にわたる。さまざまな活動を通じて、ハードルの高い釣りのとっつきにくさやその先入観を拭い、できるだけ手軽に楽しんでもらうキッカケづくりができればと考えている。