INDEX 【後編】

- 5.釣り方・アクション

- (1)ワンピッチジャーク

- (2)スローピッチジャーク

- (3)ただ巻き

- (4)ジャーク&フォール

- (5)リフト&フォール

- 6.その他、あると便利なアイテム

- ● ジギングサビキ アイテム紹介

ジギングサビキとは何ぞや?

「前編」に引き続き、堤防ジギングサビキを基礎から解説! と題してジギングサビキのイロハをお伝えしていきます。今回は、どのように魚を誘うのか? ルアーアクションや便利なアイテムについてです。ぜひご参考ください!

5.釣り方・アクション

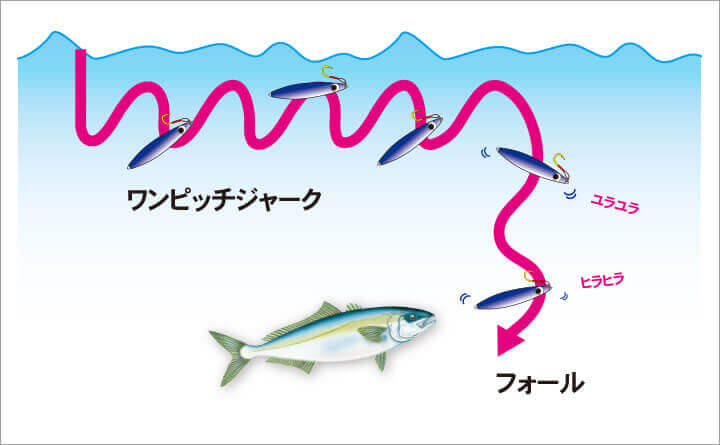

(1)ワンピッチジャーク

1回のシャクリに対してリールのハンドルを1回転させる、連続した規則正しいアクション。

目的の水深までシャクリ上げた後はラインを放出しジグを着底させ、再び同じアクションを繰り返します。

ジグと擬餌がギラギラと反射を繰り返すため見切られることが少なく、タイミングを問わず魚がヒットすることが多いアクション。テンポよく広範囲を探るのに適すため、どのような状況でも行いやすいジギングの基本的なアクションといえます。

「何回しゃくり上げたときに魚がアタったか?」「ジグに食ってきたのか、擬餌に食ってきたのか」を覚えておくと、魚のいる層や魚の好みを絞っていけるので、注意して反応を観察してみてくださいね。

(2)スローピッチジャーク

1回のシャクリにつき1回転ハンドルを回し、次のアクションまでひと呼吸おくスローなアクション。

ひと呼吸おくことでジグがヒラヒラとフォールし、そのフォール中に魚がヒットすることが多いのが特徴。ロッドの反発を上手く利用するのがポイントです。

1回1回フォールでアピールしますが、3~5回ほど連続してジグを浮かせた後、竿先を下げてジグを送り込みながらフォールさせていく一連の流れ(=ジャーク&フォール)が一般的かもしれません。とくに根魚やハタ類をねらう際はこのアクションが有効となります。

(3)ただ巻き

ただ巻くだけのかんたんなアクション。まずは難しく考えずただ巻きから試すのがいいでしょう。かんたんにして意外と効果が高い釣法です。

投げて着水したらただ巻き。食わなければ、次は着水後にちょっと待って沈めてからただ巻き。これを繰り返しながら魚が表層なのか中層なのか、それとも底付近なのかを探っていきましょう。

ただ巻きでアタらない場合は、巻きスピードに変化を持たせるといいでしょう。巻き方に緩急をつけ、少しメリハリのある動きを演出するのがコツです。巻き始めやスピードに「変化」が生まれたときにバイトが多発します。それでもアタらなければ、ジャークなどのさらに大きな変化をつけて釣れるアクションを探っていくといった具合です。

(4)ジャーク&フォール

ワンピッチジャークの応用アクション。

ワンピッチジャークを4~6回繰り返した後、次のアクションまでひと呼吸置く方法。連続したワンピッチジャークの間にジグの反射でしっかりと魚へとアピールし、その後のフォールで食わせの間を与えることで、魚がヒットしてきます。

静と動のメリハリをつけてあげることがポイントです。

基本的な動かし方で食わないときは、このような応用技を混ぜていくといいでしょう。今まで食わせきれなかった魚が掛かるかもしれません。

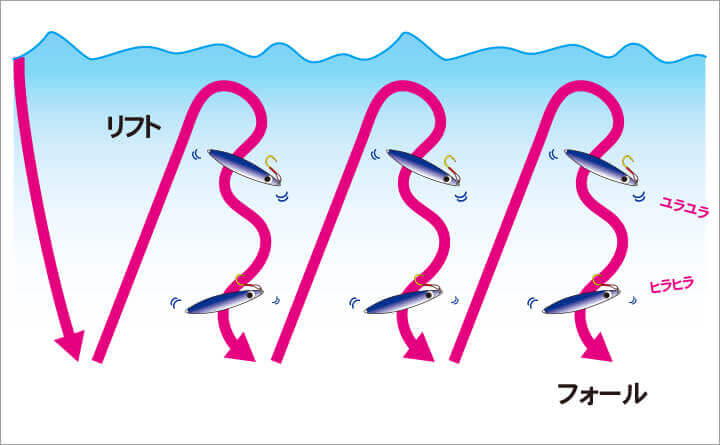

(5)リフト&フォール

ロッドの長さ分、縦にジグをシャクリ上げて沈めます。リールを巻くのではなく一気にロッドを立ててジグをリフトして止めるのですが、ラインを張ったまま沈めるテンションフォール(リフト&カーブフォール)と、竿先を下げたりリールをフリーにしてラインを送り込むなど、できるだけ真下に落とすフリーフォール(リフト&ドロップ)があります。テンションフォールはラインの抵抗で手前に近づきつつ、ややゆっくり沈みます。

ジギングサビキとジグを底まで落として、根魚やフラットフィッシュをねらうのに適している当アクション。テンションフォールとフリーフォールのどちらがいいかは魚の活性によるので、2つを試してみましょう。フォールさせた後、ラインスラックを巻き取ってこの動作を繰り返します。

また、ジギングサビキならではのアクションとして、フォール後に着底させて止めてみるのも1つの手です。擬餌は水流になびいて常に動いているので、魚をナチュラルに誘えるのです。

6.その他、あると便利なアイテム

【ライフジャケット】

便利どころか絶対いります。海に落ちたときに命を守ってくれるアイテムです。

膨張式のものがかさばらず蒸れないので人気です。しかしながら、とくに磯場の場合は膨張式だと岩で擦れて穴があくことがあるので、発砲ウレタンなどの浮力体が入ったタイプ(固型式)を使いましょう。

【タモ】

ジギングサビキは青物など大型の魚がターゲットに含まれます。しかも複数の魚が同時に掛かる可能性も。

堤防は足場が高く抜き上げるのは無理な場合が多いので、タモは必ず用意しておきましょう。また、堤防は釣り場によって高さがまちまちです。自分が行く釣り場に応じた長さのタモの柄を用意してください。届かなかったときの無念さは言葉で言い表せません。

【フィッシュグリップ】

時には歯の鋭い魚やヒレに毒のある魚など素手でつかめない魚も掛かります。

ヒレに毒のある魚やアジのようにヌメる魚もいます。そんな魚をつかむメゴチバサミ的なタイプはまず持っておきたいところ。さらに、大型の魚が釣れたときに魚の口をつかむボガグリップタイプがあると、ハリを外すときに安全です。

【ペンチ】

フックを外すときに必要になります。素手だと魚が暴れた際に自分の手にハリが刺さることがありますし、歯の鋭い魚からハリを外すときにはないと難しいでしょう。サビキが魚の口の奥に掛かった際などペンチがないと大変です。

また、小型の魚をねらう小さなハリサイズのジギングサビキを使う場合は、ハリ外しもあった方がいいでしょう。

【タオル】

もちろん手を拭くのに必要なのですが、サビキに掛かった魚をつかんだりするのにも便利なので何枚か持っておくとよいでしょう。

【偏光サングラス】

水面の反射光を抑えてくれるので、水中が見やすく魚や地形がよく見えます。ツバのある帽子とセットで使うことでより見やすくなりますよ。藻のなびく方向や、水中の浮遊物の流れなど潮の動きもよくわかります。

また、ルアーが自分の目に飛んできたときに目を守るという大事な役割もあります。

ということで、前後編を通じて「ジギングサビキとは何なのか?」準備や釣り方といった基礎的な知識について解説してみました。いかがでしたか? 用意ができたら早速釣りに行ってみましょう。きっと今まで体験したことがない楽しい釣りが待っていますよ。

さて今後は、一歩進んだジギングサビキの釣り方やコツを伝えていきたいと思います。

ご期待ください!

ジギングサビキ アイテム紹介

メタルジグと仕掛がセットになった、堤防からキャスティングしやすいショート設計の2本鈎仕様。

サイズは10・20・30・40・50gの全5サイズ

メタルジグと仕掛がセットになった、堤防からキャスティングしやすいショート設計の3本鈎仕様。

サイズは10・20・30・40・50gの全5サイズ

小型回遊魚をキャスティングでねらう、「オーロライワシ&ミドキン」「ケイムラシラス」といった2種類の擬餌がセットになった2本鈎仕掛。

サイズはS・M・L(イサキ鈎8・10・12号 /ハリス12・20・35lb)の全3サイズ

カマスをキャスティングでねらう、「オーロラシラス」「ミドキン」といった2種類の擬餌がセットになった2本鈎仕掛。

サイズはS・M・L(流線胴打鈎9・10・11号 /ハリス12・16・20lb)の全3サイズ

ヒラメ・マゴチといったフラットフィッシュに実績が高い、「ケイムラシラス&アカキン」といった擬餌の2本鈎仕掛。

サイズはM・L(イサキ鈎 /ハリス20・25lb)の全2サイズ

濁り潮でも澄み潮でもとにかくよく目立つ擬餌「ゴールデンフラッシュ」を備えた2本鈎仕掛。

サイズはSS・S・M・L(イサキ鈎6・8・10・12号 /ハリス8・12・20・35lb)の全4サイズ

アジやメバルなど小型のターゲットをねらい、ゲーム感覚で楽しめるウルトラライトな仕掛。メタルジグと仕掛がセットになった2本鈎仕様。

サイズは5・7gの全2サイズ

アジやメバルなど小型のターゲットをねらい、ゲーム感覚で楽しめるウルトラライトな仕掛。仕掛のみの2本鈎仕様。

サイズはS・M・L(小アジ胴打鈎4・6・8号 /ハリス4・6・8lb)の全3サイズ