INDEX

魚釣りは誰でも楽しめる人気のアウトドアですが、初心者には「大物を釣るのは難しそう…」と感じている方も多いかもしれません。そんな方におすすめなのが「泳がせ釣り」。オキアミや虫エサなどのエサを使った釣りとは異なり、エサとして生きた小魚を使い大型の魚をねらう方法で、初心者でも大物をねらいやすいのが魅力。関西では同じ釣り方を「ノマセ釣り(飲ませ釣り)」と呼んでいます。

今回は「泳がせ釣り」の基本から、実際に釣るときのポイントや注意点を紹介。大物釣りに興味がある方はぜひ参考にしてください。

泳がせ釣りで知っておきたい基本情報

泳がせ釣りでねらうのは、「フィッシュイーター」と呼ばれる肉食魚や魚食性の魚。代表的な魚として、ヒラメやマゴチ、ヒラマサ、ブリ(ハマチ)、スズキなどが挙げられます。また、アオリイカも泳がせ釣りで釣ることができ、ねらえる魚の種類は豊富。大物ならではの力強さや達成感を手軽に味わえるのも魅力です。

エサとして使用するのは、泳ぎが活発でさまざまな魚に好まれるアジを始め、イワシやサバ、ウグイなどの小魚が一般的。アジはサビキ釣りで現地調達しやすいので、鮮度がいい状態で泳がせ釣りを行なえます。

ただし、当日アジが必ずしも釣れる保証はないため、釣れなかった場合の対策も大切。生きアジは釣具店や船宿で購入できるので、初めて泳がせ釣りを行う方は、生きた魚を事前に確保しておくのがおすすめです。

泳がせ釣りに適している場所は、アジやイワシといった小魚が多く回遊している堤防や岸壁など。水深があるところや、魚が岸に近付きやすい潮位が高いタイミングをねらうと、釣果アップも期待できます。

初心者には「エレベーター仕掛」がおすすめ

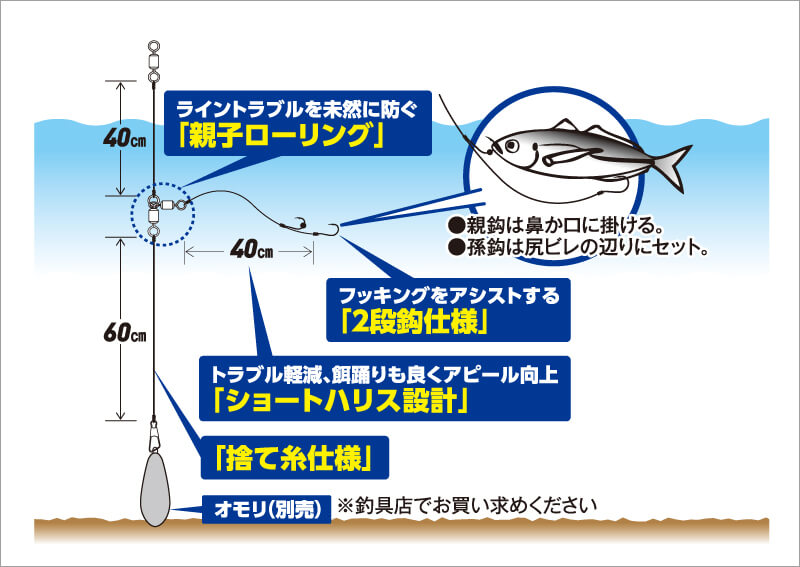

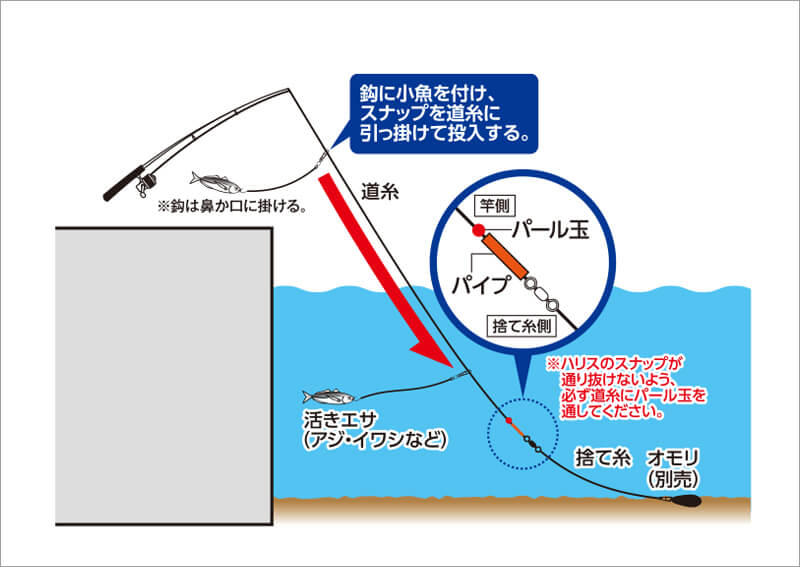

泳がせ釣りの方法は大きく分けて3つありますが、初心者にとくにおすすめなのが「エレベーター仕掛」。ねらいたいポイントにオモリを投げ込み、あとから生きエサを付けたハリをスナップで道糸につないでオモリのところまでエサを送り込む方法です。

エレベーター仕掛はエサをねらった場所に届けられるうえ、仕掛がほかの釣り糸に絡まりにくいのが特徴。海底の地形に合わせて、ねらう魚を選べるのも魅力です。

たとえば岩場などの根の荒い場所や根掛かりが発生しやすい場所では、ハタやカサゴといった根魚、砂地ではヒラメやマゴチをねらうことが可能。ポイントによっては青物とヒラメの両者をねらうこともできます。さらに、ほかの仕掛と違ってキャスト時の衝撃がないため、エサが長持ちしやすいというメリットもあります。

また、一般的な釣り方である「泳がせ仕掛(胴突タイプ)」に比べてエサが動き回る範囲が広いため、アタリがあったときのアワセのタイミングが大切。魚がエサをしっかりとくわえ込んだタイミングを見極めて、確実に釣り上げましょう。

ねらう魚によって釣り方を変えるのも効果的

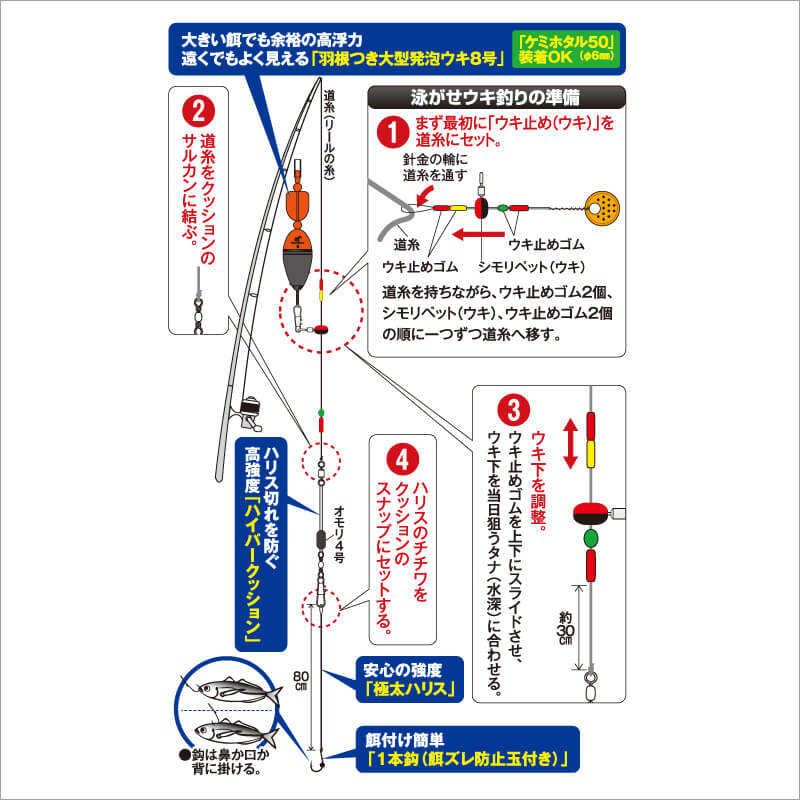

「ウキ釣り仕掛」はハリにエサを付けて海に投げ込み、ウキの反応を見ながらアタリを判断する方法です。ウキ止めの位置を変更することで、生きエサの泳ぐ範囲を調整できるのが特徴。電気ウキを取り付ければ、夜間でも対応できます。ウキ釣り仕掛で釣れる魚は、ブリやヒラマサといった青物がメイン。夜間の場合はアオリイカやタチウオをねらうことも可能です。

ウキ釣り仕掛で釣る際、着水時に生きエサが弱らないように優しく投げ込むのがポイント。本アタリの前はウキが不自然に動き、浮き沈みが激しくなります(=生きエサが逃げようと暴れます)。ウキが十分に水中に引き込まれたら糸フケを回収し、大きくアワセを入れましょう。

ちなみに、堤防用の竿掛けに尻手ベルトを付けるなど、竿の落下防止対策を万全にしておくと安心です。

泳がせ釣りの注意点

泳がせ釣りでは小魚を使って大型をねらうため、掛かった魚に引っ張られて釣り竿を落とさないよう注意が必要です。柵や手すりがある岸壁での釣りの場合は、手すりなどに固定できるロッドホルダーを使えば、大物が掛かっても釣り竿を落とす心配が少なくなります。

また、釣り竿だけで大型魚を海から引き上げるのは難しいため、タモ網も忘れずに準備しておきましょう。

釣りの経験が少ない方でも大物をねらえる「泳がせ釣り」。コツをつかめば釣果も上がり、釣りがもっと楽しく感じられるようになりますよ。機会があれば、一度試してみてはいかがでしょうか。