海の水の色が赤っぽく変わる「赤潮」。日本近海でたびたび見かける現象ですが、海辺に住んでいたり漁業に従事していなければ、その影響についてはなかなか実感しにくいかもしれません。実は赤潮は、水中の環境を急変させ、大きな被害をもたらすことがある厄介な現象です。一体どのようにして赤潮は発生するのか、発生のメカニズムと生物への影響について詳しく見ていきましょう。

赤潮の発生原因は富栄養化した海水

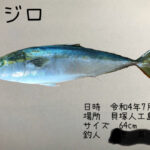

赤潮の原因は、水中に生存している植物プランクトンを主とした微生物。これらが急激に増殖することによって、水の色を赤く変色させる現象のことです。

植物プランクトンが増殖する要因は、微生物の栄養物質である窒素やリンが水中に多くなりすぎる「富栄養化」の状態にあるため。もちろん、植物が成長するためには栄養分は必要なのですが、多過ぎても赤潮を誘発することになり、そのバランスが重要です。

また、富栄養化した状態のときに海水が太陽の光をたくさん浴びると、さらに多くのプランクトンを発生させるといった問題も…。そのため、赤潮は日照時間が長くなり、気温が上がる春から秋にかけて発生しやすくなるそうです。

赤潮だけじゃない!?海面が青く見える「青潮」とは?

最もよく耳にするのが赤潮という呼称ですが、生物の種類や密度によって色にも差があり、「青潮」や「白潮」と呼ばれるものもあります。

「青潮」は酸素がない水の塊が海面に浮上した際に、乳白色から青色に見える現象のことです。赤潮によって異常に繁殖した植物性プランクトンが死滅すると、死骸は海底に沈殿します。やがて死骸はバクテリアによって分解されますが、その際には水中の酸素がたくさん消費されることに。通常であれば潮の流れなどで流される酸素の少ない水の塊ですが、海底に窪みなどがあると海底に溜まってしまう場合があるとのこと。これが風などの影響を受けて浮上したときに、海面上が青色に見えるのが青潮発生の仕組みだそうです。

酸素の乏しい海水は「硫化水素」を含んでいるため、青潮が発生している周辺では卵の腐ったようなニオイがすることも。海底から上昇した硫化水素が、海面付近で酸素と反応することにより、海水の変色が起こると考えられています。

また、「白潮」は白色の植物性プランクトンが大量発生して、海が白く濁って見える現象。「円石藻(えんせきそう)」という植物プランクトンが大量に増殖することで発生するそうです。

赤潮がもたらす多大な影響

プランクトンの異常増殖の大きな原因は、家庭から出る生活排水や農地で使われる化学肥料、下水処理場からの排水といわれています。とくに外海との海水の交換が悪い海域では、排水が溜まりやすく、プランクトンの増殖につながりやすい傾向が。

赤潮が発生すると、海に棲む魚たちを死に至らしめるなど多大な影響があります。

魚が大量死するのは、増殖したプランクトンが有毒物質を保持している場合があり、その毒によって中毒死してしまうことが理由の1つだそうです。また、水中に大量に存在するプランクトンが魚のエラに詰まることで、呼吸ができなくなり死につながることもあるようです。

さらに、酸素が大量に消費される青潮などが発生している場合、水中の酸素が不足し酸欠状態になることで、魚や貝が生きていられなくなることも。青潮は有毒な硫化水素を含んでいるため、それも魚介類が死に至る原因と考えられています。

赤潮を発生させないためには?

日々の生活での心がけが重要

赤潮が発生した海域では、漁業が大きな打撃を受け、養殖業にも莫大な被害をもたらすことになります。過去には、瀬戸内海付近の赤潮被害として71億円もの被害が出たことも。さらに、広島湾の養殖ガキには壊滅的な被害をもたらし、被害額は約40億円にもおよびました。

赤潮は海の生物への影響だけでなく、周辺地域にとっても見過ごすことのできない問題です。大量に発生したプランクトンや藻類が水面を覆うことで景観は悪化。さらに、海底に光が届かないことで底に生息する藻類が死滅し、腐敗臭やカビ臭が発生してしまうこともあります。

赤潮に対しては、これまでにもさまざまな手段の駆除対策が講じられてきたそうですが、いまだ明確な対応策は確立されていないようです。

出典:Unsplash

赤潮を予防・防止するためには、まず海域の富栄養化を起こさせないことが重要。富栄養化の原因となる窒素やリンをできるかぎり海へ流入させないためにも、生活排水や工場廃水をできるだけ出さないようにすることが一番の予防策です。

とくに富栄養化の原因の6割は生活排水によるものといわれているため、私たちの日々の生活が大きく影響することが分かります。「料理の際には少ない油で調理し、直接排水口に油を流さないようにする」「洗剤やシャンプーは使い過ぎない」など、暮らしのなかでできることから意識して取り組むことが大切かもしれませんね。

出典:Unsplash