INDEX

マダコの釣り方

マダコの釣り方はとてもシンプル。仕掛を落として、小突いて、アタリがあったらアワセる。ただそれだけなんですが、そうかんたんにはいきません。力まかせでは上手くいかないし、気配を感じる「感度」も必要です。

この感度については、回数を重ねるうちに少しずつ感覚がつかめてきます。海底のオモリの動きやタコがエギに触れたときの違和感…そういう「海底からのサイン」を拾えるようになると、一気に釣りが面白くなってきます。

オモリの底面を意識する

仕掛の投入は真下か、ほんの少し前方。オモリが着底したらすぐに糸を巻いて丁寧に底を取り直します。船は風や潮で常に動いているので、気を抜くと糸が斜めになってしまうことも。そうなるとオモリが根に入って根掛かりの原因になりかねません。なので、ときどき仕掛をスッと持ち上げてゆっくりと下ろし、底を取り直すようにします。

底を取り直したら小突きスタート! エギを海底で「カチャカチャ」と動かします。イメージとしてはオモリのお尻はずっと底に付いた状態で、オモリが立ったり寝たりを繰り返すような動きです。

違和感があったら数秒待ってアワセる

そして、小突いている手がふと止まる瞬間があります。ぐにゅっとした重みが…。そう、それがタコの気配! しかし、そんな違和感があっても小突きを止めてはいけません。小突くのを止めるとタコが仕掛を離してしまいます。

かといって、ここで焦ってアワセてしまうと、ちゃんと抱きついてくれていないことが多いので、スッポ抜けてしまうことも。そのまま数秒小突き続けて、しっかり乗ってくるのを待ちましょう。

私の場合は3~5秒ほど待って「よし、今だ!」と思ったら、竿先を少し下げて糸を巻き、アワセしろを作ってから「ぐいーっ」と大きく持ち上げてアワセます。ここが一番ドキドキする瞬間です。絶対にバラしたくない非力な私は“イナバウワー”並みに身体をそらし、身体全体を使ってアワセます(笑)。

取り込み時の注意点

タコが乗ってアワセたあとも、まだ気は抜けません。巻き上げは「一定のスピードで」が鉄則。ポンピング(竿を上下に動かして巻く方法)は絶対にNGです。せっかく掛かっていたタコがエギのカンナ部分から外れてしまい、バラしてしまうことがあります。

水面まで上がってきたら、一旦リールを巻くのを止めて、タモが使えるときは、ここでサッとすくってもらうのがベスト。もしタモが使えない場合は竿で抜き上げようとせず、竿を持っている手と反対の手を水面に伸ばしてラインをつかみ、腕で一気に引き上げるようにします。

マダコが掛かっている状態で竿だけで抜き上げようとすると、途中でマダコがバレてしまった場合に、フリーになったオモリとエギでケガをすることがあるのでひじょうに危険です。

また、引き上げる際に注意したいのが、タコが船べりにくっついてしまうこと。一度くっつくと引きはがすのが大変で、そのまま海に帰っていく場面を見ることがあります(今回も目にしました)。タコの吸盤の力って本当にスゴイんです…。タコの動きに気を配りながら慎重に、でも確実に船内へ。最後まで気を抜かずに取り込むことがマダコ釣り成功のカギです。

東京湾マダコ釣りの注意点

マダコ釣りに限った話ではありませんが、東京湾の船釣りには、いわゆる「ローカルルール」があります。ポイントや船宿によっても異なり、船宿や船長から説明を受けることもあるので、その際は必ず守るようにしましょう。

ちなみに、これまで私が乗った東京湾のタコ船では、「300g以下のタコはリリース」「持ち帰りは20杯まで」というルールが共通していました。しかし今年は、例年以上によく釣れているためか、船宿からは「持ち帰りは15杯までにしてください」と案内を受けました。恐らく、ほかの船宿も同じだと思われます。

私が乗った日はというと、ようやく「ツ抜け(10杯超え)」できたくらいで15杯なんて夢のまた夢でしたが、前日は凄かったらしく、あっという間に15杯を達成して早上がりした船も多かったとか。そんな状況もあってか、東京湾ではこの時期マダコねらいの船がたくさん出ており、まさに人気の釣りモノといえるでしょう。

ただ、東京湾にはもちろん漁師さんもいます。釣り人が「釣れるだけ釣る」というスタンスでは、やがて資源が枯渇してしまいますので、こうした制限は資源保護のための大切なルール。ルールがあるから、来年もまたマダコ釣りが楽しめるわけです。釣り人ならしっかり守りたいですね。

釣ったマダコの持ち帰りと下処理

マダコが人気の理由は、その美味しさもさることながら、実は「調理や保存が意外とかんたん」というのも大きいですね。釣ってよし、食べてよし、保存もラク。まさに釣り人冥利に尽きるターゲットといえます。

新鮮な肝は釣り人の特権

釣ったばかりのマダコでしか味わえないもの、それが新鮮な肝です。これはまさに釣り人だけの特権! 生で食べるのはちょっと抵抗があるので、私はいつもアヒージョにして楽しんでいます。

今回は茹でたタコの身とマッシュルームを入れてみました。味付けはシンプルにオリーブオイルとニンニク、塩コショウだけ。ちなみにタコの肝には墨袋がくっ付いていて、これも一緒に調理しちゃいます。だから出来上がりは真っ黒! 見た目はアレですが…イカ墨と同様にタコ墨にも旨味成分がたっぷり含まれているので、これがまた美味しいんです。

余談ですが、イカ墨パスタはあるのにタコ墨パスタがないのは、単純にタコ墨は取り出しにくくて粘度が低く、パスタソースに向かないからなんだとか…。

ヌメリを取って茹でる

タコを調理する際、器用な包丁さばきはあまり必要ない代わりに、体力を使う作業があります。それが「ヌメリ取り」です。よく小麦粉や片栗粉、パン粉など、ヌメリ取りによいといわれる粉類の話を聞きますが、私はいろいろ試した結果、「何も使わない」というところに落ち着きました。

というのも、粉物を使っても使わなくてもヌメリの取れ具合にあまり差を感じなかったのと、単純に排水溝が詰まるのが嫌だからです(笑)。代わりに活躍しているのが金ザル。タコの皮は意外と丈夫なので、ザルの網目でゴシゴシこすっても傷みません。ザルの網目でヌメリをこそぎ落とすような感じでゴシゴシやってみてください。この金ザルを使うやり方が、いちばんキレイに(シンクもキレイに!)ヌメリを取ることができる気がします。

ヌメリを取ったら、たっぷりの湯を沸騰させて茹でます。沸騰している状態で7~8分茹で、そのあとは火を止め蓋をして10分ほど放置。(マダコ1kg程度の場合)塩やほうじ茶、酢などを入れるという方法もありますが、私は気が向いたら少し入れる程度で、何も入れずにお湯だけで茹でることのほうが多いです。

マダコは冷凍保存ができる

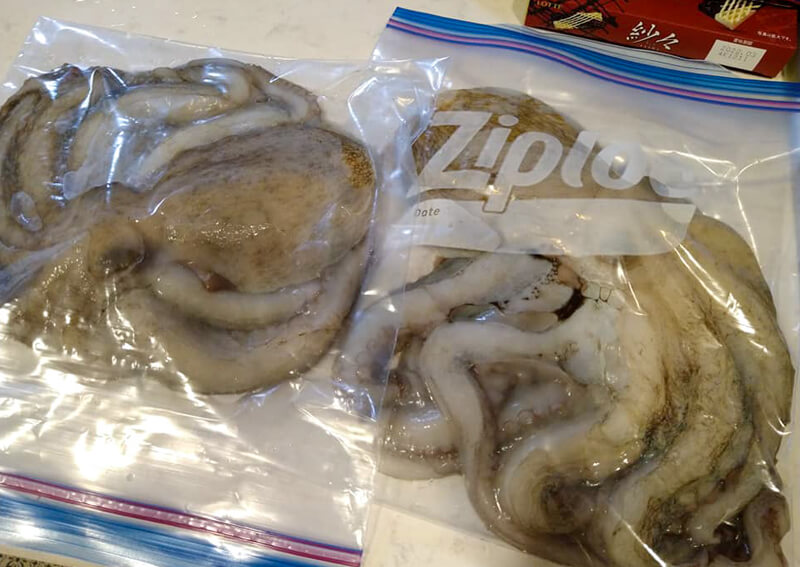

釣ったマダコは、そのまま冷凍保存ができるのも嬉しいポイントです。ヌメリを取ってから冷凍するのもよいですし、釣ってすぐのヌメリや墨が付いたままでも冷凍保存が可能です。むしろ、墨が付いたままの方が「保存液代わり」になるという説もあるくらいで、私もすぐに食べないときはあえて洗わず、そのまま冷凍しています。

さらに、一度冷凍し自然解凍してからの方がヌメリが取れやすくなるというメリットもあります。なので時間に余裕があるなら、一旦冷凍してから調理するのも1つの手。釣ったタコが冷凍庫にある安心感って、なかなかの幸福です。

釣って楽しく、食べて美味しく、しかも手間いらず! そんな魅力たっぷりの東京湾マダコ釣り。今年は「当たり年」ともいわれる好タイミングです。道具の準備も、釣り方も、持ち帰ってからの下処理も、ちょっとした工夫とコツさえつかめば初心者さんでも十分楽しめます。この夏はぜひ、東京湾でタコとの駆け引きを体験してみてください。