昭和40年代、播州地方で小学生時代を過ごした僕(ライター)は自身でサビキ釣りをした記憶もなければ、当時、サビキ釣りをしている大人の姿もまるで記憶がない。二十歳を過ぎて釣りを再開したときに突如としてサビキ釣りなるものを認識する。そして現在に至るまで、サビキのルーツと一般化した時期、流行の経緯が謎のままだったのだ。

「目指せ!擬似餌マスター」第1回は、その謎を少しでも解明してみたい。

「斜引」と「しゃびき」と「さびき」

「斜引」と書いて「しゃびき」と読む。実はこれが「さびき」の語源なのかもしれないのだ。

ただ、これは元々あった「しゃびき」すなわち「さびき」という言葉の当て字である可能性も捨てきれない。

というのも「さびく」という言葉が江戸時代にはすでに存在し、動詞である「さびく」の名詞形が「さびき」ではないか?という非常に興味深い情報を得ることができた。

平成28年、年の瀬。大阪府東大阪市にある來田仁成(らいた・ひとしげ)さんのご自宅でのことである。

來田さんは昭和13年、大阪市の生まれ。幼少のころから大阪湾岸を中心に釣りにのめり込み、戦前戦後の釣りシーンを見つめ続けてきた人物である。

昭和51年、その年創刊された週刊釣りサンデーの初代編集長に就任、6年後には独立し、その後現在に至るまでフリーの釣りジャーナリストとしてご活躍されている。

「僕が持っている資料のなかで、サビキに関する最も古い記述がこれです」と來田さんが手に取ったのは『釣針史料集成』という1冊の本。勝部直達・編著、昭和53年12月に広島の株式会社渓水社から発行された日本の古代から明治時代までの釣りバリに関する文献を収録した本である。

この本で最初に「シャビキ」という文字を発見するのは「土佐鰹(実際には魚へんに監。鰹の旧字体)魚之説」(明治20年=大日本水産会報告第64号)という項の頭。「斜引ト称ヘ鳥ノ羽骨ヲ以テ作ルモノ及角ト称ヘ鹿、牛角ヲ以テ魚型ヲ模スルモノアリ……」とある。

カツオを釣る擬似餌の説明だ。また「第三回内国勧業博覧会出品目録」(明治23年=同会事務局)という一節には鮒鉤、セイゴ鉤、ボラ鉤、鯛鉤、イッサキ鉤、チヌ釣鉤…といった現代にも通じるハリに並んで「シャビキ」という製品名が登場する。それぞれのハリに対する説明はないが、明治時代の中期には、すでに斜引、シャビキというハリが漁具として存在していたのだ。

紀州「鯛カブラ」ルーツ説

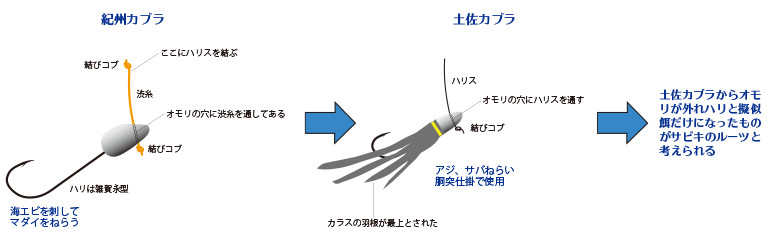

來田さんによればシャビキのルーツは江戸時代、加太、雑賀崎あたりの紀州。

それがカブラバリで、エビなどのエサを刺しビシマ糸を使ってマダイを釣るためのもの。この「紀州カブラ」が高知に伝わりアジやサバを釣る擬似餌として商品化されたものが「土佐カブラ」だという。初期の土佐カブラは鳥の羽根を使用し、どちらかといえば毛バリに近い感じで、特にカラスの羽根が最上とされていたようだ。この土佐カブラが現在のサビキ仕掛に発展したと來田さんはみている。土佐カブラは室戸岬など潮流の速いところで使用され有効だった。和歌山では紀淡海峡の加太などがそうだ。しかし、和歌山でも初島あたりまで南下すると潮流は緩く、カブラのナマリ部分は不要になりハリと擬似餌だけになったというのが、おそらくカブラからシャビキへの経緯だ。

ちなみにカブラとはハリのチモトにナマリを鋳込んだ、現在でいうとジグヘッドのようなものだ。一方で同様にナマリのオモリとハリが一体になったテンヤというものも存在する。長らくカブラとテンヤの違いについて理解できなかったのだが、來田さんのお話を聞いて疑問が解けた。

「はい、カブラもテンヤの同じもので関西と関東の呼び名の違いなんです。この本を見て下さい」と來田さんが開いて見せてくれたのは『さかな小辞典』(編者代表・竹村嘉夫、共立出版株式会社、昭和46年11月初版発行)という釣り用語集。これでカブラ、テンヤをひくと関西のカブラは関東のテンヤであると出ているのだ。

ただ來田さんによるとカブラのナマリは小さく軽いものが主流なのに対し、テンヤのナマリは比較して大きく重いのが特徴なのだそう。これはビシマ糸が使用できるか否か、という理由が大きいという。糸自体にナマリのオモリをびっしり取り付けてあるビシマ糸を使う場合はハリの部分は軽くてよい。しかしビシマ糸が手に入りにくく海も深い関東ではそれ自体が重いテンヤが必要だったのだ。

戦後間もなく船用は市販されていた

話をシャビキ、サビキに戻そう。來田さんが初めて市販品のサビキ仕掛を購入したのは昭和23年、小学4年生のことだという。「祖父が泉南(大阪府南部)の鳥取ノ荘に櫓で押す小舟を持ってましてね、それに乗せてもらってアジを釣りに行くときに買ったんです。ちょうどナイロン糸が登場して間もなくのころです。サビキは船からアジを釣る仕掛という認識しかなかったですけど、現在の波止のサビキと大して変わりませんよ」当時を思い起こす。

現在では仕掛の上下にスナップサルカンが付いているが、当時のものは幹糸の両端がチチワになっているだけ。

5本バリでエダスの長さは約10cm、擬似餌はハゲ皮でハリのチモトは赤の漆留めが施されていたそうだ。

現在のように波止でのサビキ釣りが盛んになったのは、日本が高度成長期を迎え、大阪湾岸などの埋め立てが進んでからだ。大阪湾では、それまで石積みの防波堤はあったが船からサビキ仕掛を下ろして釣るような深い釣り場はなかった。

しかし昭和30年代後半には足下から水深がある埋立地がほぼ完成。波止からでもサビキ釣りが可能になったのだ。

自然海岸が失われて得た代償……。複雑な気分ではある。

流行の契機となった意外!?な人物

当時、朝日新聞紙上で「ポイント拝見」という釣り場を紹介する連載記事を執筆していた來田さんが、ある日、双発飛行機で大阪府下の海岸線を空から見下ろせる機会を得た。この時、数取機(手持ちカウンター)で釣り人の人数をカウントしてもらうと驚くことに20万人!これにひらめいた來田さん、当時交流があったある人に「1人が1日3組の仕掛を使うとして3組×20万で60万組売れるのと違う?」と、サビキ仕掛の販売を提案したという。

「なるほど、そやなあ!」と応えた、その人こそが何とハヤブサの前身である田尻隼人商店の創業者でハヤブサ初代社長の田尻隼人さんだったのだ。そして昭和34年の創業当時から糸付バリを販売していたハヤブサでは、昭和40年前後にはサビキを商品化、本格的にサビキ仕掛の販売を開始したのが昭和40年代中盤のことだという。

これが誰もが簡単に身近な釣り場でアジやイワシが釣れるサビキ釣りのルーツで、現在にまで至る流行のきっかけになった、というのが來田さんの見解なのである。

ハヤブサでは1960年代中盤にサビキを商品化し、その後、サビキ仕掛の本格的な市販を開始。紹介ページには現在主流のスキンサビキだけでなく、サバ皮、ハゲ皮、羽根付など、サビキ仕掛の原点ともいえるラインナップが勢揃いしている。